循環器内科とは

人体では常に血液が循環しています。この血液の循環に関係する病気を診るのが循環器内科(心臓内科)です。具体的には血液を送り出すポンプである「心臓」、血液が通る道である「血管」、またそれらに影響を及ぼす生活習慣病を主に担当します。

心臓の拍動のリズムが不規則になる不整脈をはじめ、心臓自体に十分な血液が行き届かなくなる虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)、心臓のポンプ機能が何らかの原因で弱まってしまう心不全、心臓の4つの部屋の間にあって血液が逆流しないために働く弁が上手く機能しなくなることで起きる心臓弁膜症などの心臓の病気を診察します。また血管の病気としては、生活習慣病の代表的な疾患である高血圧症、脂質異常症をはじめ、大動脈疾患(大動脈瘤 等)、末梢血管疾患(閉塞性動脈硬化症等)などがあります。

なお、以下のような症状に心当たりがあれば、循環器疾患を発症していることが疑われます。お気軽にご相談ください。

- 胸が痛んだり、締めつけられたりする

- 少し動いただけでも息切れがする

- 動悸がする

- 脈が乱れる

- 手足や顔がむくむ

- 血圧が高い

- 失神した

- 検診で心電図異常などを指摘された

- 胸部X線写真で異常を指摘された など

当診療科で対応する主な疾患

- 高血圧症

- 心不全

- 心筋症

- 心臓弁膜症

- 不整脈

- 虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)

- 大動脈瘤

- 大動脈解離

- 脂質異常症

- 肺高血圧症

- 先天性心疾患など

症状

息切れ

呼吸をするのに努力を必要としたり、不快を感じたりする状態を指します。

息切れは心臓や肺の疾患が原因となっていることが多くあります。その他貧血、運動不足や肥満、ストレスなども息切れの要因となる場合があります。

当クリニックでは、経験豊富な医師が原因を評価し、適切な治療や改善策を提案します。診断には丁寧な病歴聴取の詳細な収集、身体、心電図、血液検査、肺機能検査、心エコーなどの検査が行われることがあります。

治療は原因に応じて異なりますが、循環器内科では薬物療法や生活改善の提案、必要に応じて手術や介入治療などの選択肢があります。また、適切な運動や栄養管理、ストレス管理などの健康習慣の指導も重要な要素です。

高血圧

高血圧というのは、血圧が高いという病態です。たまたま測った血圧が高いときには血圧が高いといえますが「高血圧症」とは言い切れません。高血圧症とは、座って安静にした状態で、くり返して測っても血圧が正常より高い場合をいいます。診察室血圧で最高血圧が140mmHg以上、あるいは、最低血圧が90mmHg以上であれば、高血圧症と診断されます。家庭で測定した場合の基準値は、平均して最高血圧が135mmHg以上、あるいは最低血圧が85mmHg以上であれば、高血圧症と診断されます。

詳しくはこちら動悸

心臓の鼓動が通常より速く、強く感じられる状態を指します。心臓の鼓動が規則的でない場合には「不整脈」と呼ばれることもあります。動悸は様々な原因によって引き起こされることがあります。一般的な原因としては、以下のようなものが挙げられます。

- 1.ストレスや不安

- 心理的な要因やストレスによって、交感神経が刺激され、心拍数が増加することがあります。

大勢の前で話すときなど、緊張して動悸を自覚することが多いです。 - 2.運動や身体活動

- 運動中のように身体的な活動が高まった時、心臓は酸素や栄養をより多く供給するために頻繁に拍動します。

- 3.薬理活性物質の影響

- カフェインやアルコール、ニコチンなどの刺激物の摂取によって、心拍数が上昇することがあります。一部の薬物やサプリメントは、心拍数の変動や不整脈を引き起こす可能性があります。また甲状腺機能亢進症など内分泌疾患で、体の中で余計な生理活性物質が産生され、動悸を引き起こすことがあります。

- 4.循環器系の疾患

- 不整脈や心不全などの循環器系の疾患が動悸の原因となることがあります。

動悸を診断するためには、病歴の収集、身体診察、心電図、ホルター心電図(24時間心電図をつけたまま日常生活をしていただき、長時間の心電図を解析する検査)、心エコー図、心肺運動負荷試験などの検査が行われます。

治療は、動悸の原因によって異なります。特定の刺激物の制限や避けること、ストレス管理、生活習慣の改善で症状がよくなることがあります。不整脈や循環器系の疾患の場合には、薬物療法や場合によって手術が必要となることもあります。

むくみ(浮腫)

むくみは、体の一部が過剰な液体によって腫れる状態を指します。特に循環器の問題でむくみが生じることがあります。手や足が腫れて重く感じられたり、顔や目のまわりに腫れが生じ、目が腫れたり、まぶたが重く感じたりすることがあります。

- 1.心不全

- 心臓のポンプ機能の低下により、血液が体の組織に効率的に循環しなくなります。これにより、体の組織に余分な液体がたまり、浮腫みが生じることがあります。

- 2.体液量過剰

- 心臓は問題なくても、腎臓の機能悪化、肝臓の機能悪化によって、体に余計な水分がたまり、むくみが出てくることがあります。

- 3.静脈性浮腫

- 静脈の弁の機能不全や静脈圧の亢進により、血液がうまく循環せず、浮腫みが発生することがあります。

- 4.血栓

- 静脈内に血栓ができると、血液の流れが阻害されます。これにより、血栓ができた部分より末梢側(心臓より離れた側)で血液が停滞し、むくみが生じることがあります。

- 5.薬剤

- 降圧薬や糖尿病薬、神経痛の薬の一部は、副作用としてむくみが起こることがあります。

むくみの治療は、その原因によって異なります。

- 1.基礎疾患の治療

- 心不全や血管の問題など、浮腫みの原因となっている疾患自体の適切な治療が行われます。

- 2.利尿薬の使用

- 余分な体液を排出するために、利尿薬を処方することがあります。

- 3.物理的治療、生活習慣の改善

- 足の高さを上げる、塩分摂取を制限する、圧迫ストッキングの着用などの治療が行われます。

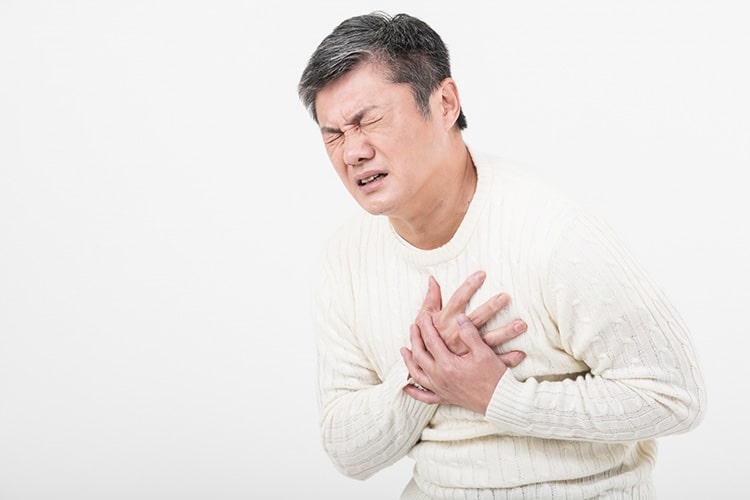

胸痛

胸痛の原因はさまざまです。特に急に発症し、20分以上続く強い胸痛は、心筋梗塞など致命的な疾患の可能性があるため、救急受診が必要です。

- 1.心疾患

- 心筋梗塞、狭心症、心不全、心膜炎などが原因で胸痛が起こることがあります。

- 2.肺疾患

- 気胸、肺炎、胸膜炎などが原因で胸痛が起こることがあります。

- 3.消化器疾患

- 逆流性食道炎、胃潰瘍、食道潰瘍、食道痙攣などが原因で胸痛が起こることがあります。

- 4.筋骨格系疾患

- 筋肉や筋膜、胸部の骨からの痛みが原因のことがあります。

- 5.皮膚疾患

- 帯状疱疹、肋間神経痛などが原因で胸痛が起こることがあります。

- 6.心因性

- ストレス性、心因性胸痛が原因で胸痛が起こることがあります。

胸痛の診断は容易ではありません。詳細な病歴聴取、身体診察、心電図検査、レントゲン検査、血液検査、運動負荷試験などを行い、場合によっては基幹病院に紹介のうえ精密検査を行います。自己判断せず、気軽にご相談ください。

失神

失神(気絶きぜつ、脳貧血)一時的に意識を失い、突然倒れる状態を指します。多い原因は一時的な脳への血流の低下です。意識を失っている時間は数秒~数分以内です。脳の病気より循環器系の疾患が原因であることが多いです。

- 1.反射性失神

- ストレスなどの誘因で、またトイレに行った後、ひどい咳のあとに自律神経の過度の反応で血圧が下がり失神することがあります。反射性失神のなかまが原因の場合、冷や汗や上腹部の気持ち悪さなどの前兆があることが多いです。

- 2.起立性低血圧

- 急に立ち上がった時や立位で血圧が大きく下がり、失神することがあります。背景に脱水や貧血、神経疾患があることがあります。

- 3.不整脈

- 脈が非常に速くなる、もしくは遅くなり、結果として心臓が送り出す血液の量が少なくなり、血圧が下がり失神に至ることがあります。

- 4.心臓や大血管の疾患

- 心筋梗塞、心臓弁膜症、大動脈解離など大動脈疾患、肺動脈に血栓が詰まる肺塞栓などが原因で失神することがあります。

- 5.脳神経疾患

- くも膜下出血やてんかん発作が失神として発症することがあります。

検診異常

検診で異常が見つかった場合、早期対応、早期治療により新たな深刻な病気を防げたり、病気の悪化を防ぐことができたりします。精密検査や治療が必要と判定された場合は、はやめに受診ください。また経過観察の判定になった場合、多くは3~6か月後の再検査がすすめられます。

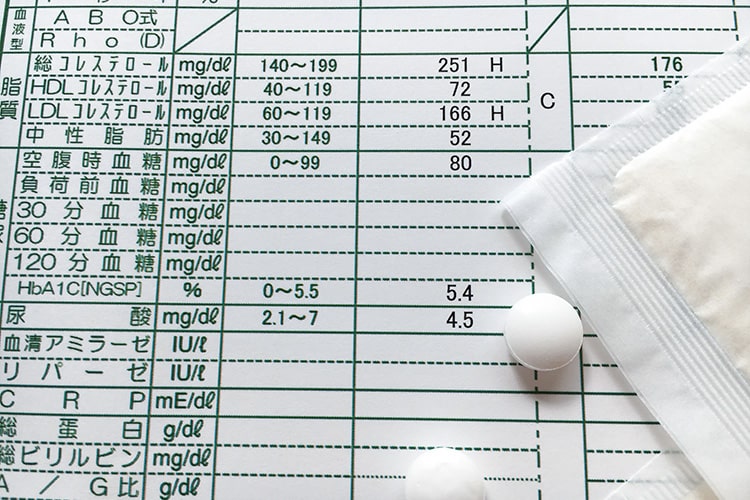

- 1.血液検査の異常

-

- 肝機能異常: 肝臓に関連する問題がある可能性があります。腹部超音波や肝炎ウイルス、自己抗体などの追加血液検査を行います。アルコールや脂肪沈着が原因のことも多く、生活習慣の是正が必要なこともあります。

- 腎機能異常: 腎臓に関連する問題がある可能性があります。タンパク尿があるかどうかが重要です。原因の評価と治療を進めていきます。

- 血糖異常: 糖尿病の可能性があり、糖尿病の原因、合併症の有無について追加の評価が必要です。食習慣や運動習慣など生活習慣の是正と、場合によっては薬物治療が必要です。

- 2.心電図での異常

- 不整脈、冠動脈疾患、心筋疾患、心不全が原因のことがあります。胸部レントゲン検査、ホルター心電図、血液検査、心エコー図など追加の心臓評価を行い、原因を特定していきます。必要に応じて治療や薬物療法を提案します。

心不全

心不全とは、心臓が悪いために、息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなり、生命を縮める病気です。心不全は、心臓に何らかの異常があるため心臓のポンプ機能の代償機転が破綻した結果,呼吸困難・倦怠感や浮腫が出現し、動くことがつらくなります。

心不全の症状はさまざまですが、以下が代表的です。

- 1.呼吸困難:

- 動いたとき、また夜間寝ている特に息苦しさがおこります。心臓喘息といって喘息のようにゼーゼーとした喘鳴が現れることがあります。

- 2.疲労感

- 日常的な活動や運動に対する持久力が低下し、疲れやすくなることがあります。

- 3.むくみ

- 手足、顔にむくみが現れることがあります。

- 4.動悸

- 心不全の症状として、または原因となる不整脈によって動悸を感じることがあります。

診断には、まず病歴の収集、身体診察、心電図、心エコー検査、血液検査、呼吸機能検査などが行われ、さらに必要に応じて心臓CT、心臓MRI、心臓カテーテル検査が行われます。

心不全は個々の原因を評価し、各々の原因に対する治療と、全体を「心不全」としてまとめておこなう治療を行っていきます。

個々の原因に対する治療は、例えば冠動脈疾患が原因の場合、血行再建術、弁膜症が原因の時は、弁膜症への手術治療を行います。

心不全としてまとめて行う治療は、薬物療法、生活指導、運動療法があげられ、これらを包括的に管理していくアプローチが心臓リハビリテーションです。慢性心不全は心臓リハビリテーションが特に意義がある疾患です。

虚血性心疾患(心筋梗塞・狭心症)

心筋梗塞

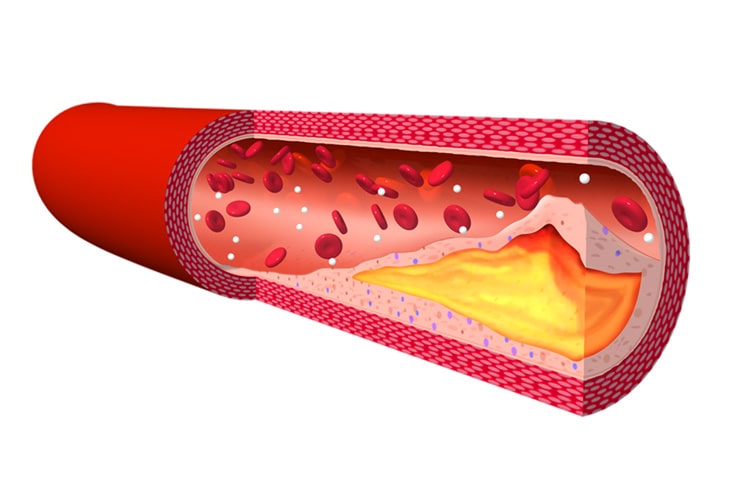

心筋梗塞は、心臓の血管(冠動脈)の一部が詰まってしまい、血液の供給を受けられなくなり、その部分の心筋細胞は死んでしまう(細胞の壊死)病気です。ほとんどの場合、心臓の血管(冠動脈)の動脈硬化が内側に破れ(プラーク破裂)、血管の中に血液の塊(血栓)が生じ、血管が詰まってしまうことで起こります。現在でも命に係わる怖い病気です。

心筋梗塞の症状は強い、締め付けられるような胸痛で、すぐよくならず持続します。冷や汗や吐き気を伴うことも多く、首やあご、肩の痛みを伴うことがあります。高齢の方や糖尿病の方は胸痛が前面に出ず、何となく元気がないとか、嘔気と食欲不振とかが目立つことがあります。

心筋梗塞と診断した場合、一刻も早く、再灌流療法(詰まった血管の血流を再開させる治療)が必要なため、心臓カテーテル治療ができる基幹病院に搬送する必要があります。

狭心症

狭心症(きょうしんしょう)は、冠動脈の狭窄により心臓の血液供給が不十分になる状態を指します。心筋に十分な酸素や栄養が届かないため、身体活動やストレスによって胸痛や不快感が引き起こされます。

前述の心筋梗塞の仲間で、不安定狭心症と呼ばれる病態があります。心筋梗塞とは違い血流が完全には途絶せず、血流がわずかに流れているため、安静にしていたら症状が消失していますが、運動したり、安静にしていても何らかの拍子で血流が低下したりすると、胸痛が起こります。この場合、心筋梗塞と同じように原因となっている冠動脈へカテーテル治療を要すことが多く、心臓カテーテル治療ができる病院に救急受診する必要があります。

一方で徐々にまたは段階的に冠動脈の動脈硬化が進行し、冠動脈が狭くなり、運動やストレスで心筋が多く血液を必要としたときに、供給量が不足し胸痛を起こす労作性狭心症があります。

労作性狭心症に対して以前は、カテーテル治療や冠動脈バイパス手術が積極的に行われてきましたが、現在はまずどの部分に冠動脈の狭窄があるかどうかを確認したあと、前述の不安定狭心症でなければ薬物治療、生活療法、運動療法を行い、それでも症状が起こる、もしくは悪化する場合に限って手術が行われるようになりました。どこの動脈に狭いところがあるのかを調べるには、心臓CT、不十分な場合には心臓カテーテル検査が行われます。薬物療法は血管が詰まってしまわないようにする抗血小板薬(アスピリンなど)、動脈硬化を進めないようにする脂質低下療法薬(スタチンなど)、心臓を安静にするβ遮断薬、血圧を下げ心臓の負担をとる血管拡張薬(ACE阻害薬など)を中心に投与されます。

運動療法も効果的ですが、リスクを避けるため、運動強度・頻度・方法の設定は運動負荷試験の結果を得て、医師が慎重に決定する必要があります。

労作性狭心症(慢性冠動脈症候群)には薬物療法、運動療法、生活指導・是正を包括的に行う必要があり、この包括的なアプローチが心臓リハビリテーションです。

冠動脈カテーテル治療(PCI)後

当クリニックでは冠動脈のカテーテル治療(PCI)のあと、退院した患者様のアフターケアも行っています。薬物療法と心臓リハビリテーションがその中核になります。当クリニックの近くにお住まいの方で、PCIの手術後の通院先が遠くて困っているといった場合は、一度ご相談ください。普段のかかりつけの先生に通って治療を受けるのはそのままで、心臓リハビリテーションのみを当クリニックで行っていくことも可能です。

虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)の場合、詰まったり狭くなったりしている血管をカテーテルで治療することがあります。カテーテル(医療用の管)を手首や鼠径部、肘の動脈から挿入していきます。様々な道具で、狭窄部位の血管を拡張し、血流を回復させる治療行います。この手術を総じて経皮的冠動脈インターベンション(PCI)と言います。当クリニックでは、このPCIによる治療を行った患者様のアフターケアをしていきます。

手術後の経過を管理し、心臓の機能維持、予後改善のために非常に重要です。

開胸手術とちがい、カテーテル刺入部の傷は小さく治りは早いのですが、まれに出血したり化膿したり、静脈との交通路ができたりして追加のケアが必要になることがあります。

内服薬の管理も重要です。治療をした部分が再度詰まってしまわないように抗血小板薬の服用(アスピリンとクロピドグレルもしくはプラスグレルの2種類)は一定期間継続する必要があります。再発予防に重要な脂質低下療法薬や降圧薬も術後、用量の調整を要することが多いです。通院していただきながらこれらの薬物の調整を行います。

病気についての理解を深めるため、プログラムに沿ってスタッフと病気や再発予防の知識の確認をしていきます。また食生活や運動習慣、ストレスの回避など生活習慣の改善を促していきます。また運動療法も予後改善、再発予防に効果的です。心配運動負荷試験により個別に適当な負荷量を決定し、運動処方を行います。心臓リハビリテーションは薬物療法にくわえ生活改善、運動療法、心理ケアなどを包括したプログラムで、PCI後の患者様において重要な役割を果たします。

不整脈

不整脈は、心臓のリズムが異常な状態を指します。心拍数やリズムがおかしくなること症状がでたり、心機能の低下につながったりします。

- 頻拍(頻脈)

- 心拍数が通常より速い状態です。動悸や失神が起こることがあります。心臓がつかれてしまい心機能が低下することがあります。

- 徐脈

- 心拍数が通常より遅い状態で、心拍がゆっくりとなります。めまいやふらつき、失神、息切れなどの症状につながります。

- 不規則なリズム

- 心拍が規則ではなく、不規則な間隔で起こることを指します。動悸、胸部の不快感や心機能の低下につながることがあります。

不整脈の診断は心電図の診断と同義ですので、不整脈が出ているときの心電図がとらえられれば診断がつきます。持続的に不整脈が起こっている場合には標準的な12誘導心電図で診断できます。発作的にある時間帯、条件の時だけ出る不整脈に対しては、長時間装着する心電図(ホルター心電図。通常24時間装着します)で、発作が起こるのを待つか、運動負荷など心臓に負担をかけて発作が出やすくなる状態にして心電図を記録し、発作性に起こった不整脈を記録して診断します。

月に数回とか、稀にしか起こらない不整脈を診断するのは難しいですが、失神や脳梗塞の原因として疑われ、診断の必要性が高い場合、植込み型ループレコーダーといって、小型の心電図計を胸部の皮膚に埋め込んで記録することもあります。この場合3年程度心電図を記録し続けることができます。

不整脈の診断自体につながらないものの、原因検索や管理の方針決定のため、心エコー図、胸部レントゲン、血液検査など追加の評価を行います。

治療として大きく分けて以下の方法があげられます。

- 原因疾患の治療、生活習慣の改善

- 甲状腺疾患や弁膜症、心不全などの治療を行うことで不整脈を抑えることができることがあります。また禁酒や十分な睡眠、睡眠時無呼吸の治療で不整脈の頻度が少なくなることがあります。

- 薬物療法

- 症状が強い場合、心機能に影響を及ぼしている場合、不整脈の種類に応じて、薬物療法を行うことがあります。

- カテーテルアブレーション

- 不整脈の原因となる、異常な電気信号を発する心臓の部位を破壊するために行われます。医療用の管を心臓にすすめ、その異常な組織を高周波などで破壊します。

- ペースメーカー

- 徐脈を呈する不整脈の場合、ペースメーカーが埋め込まれることがあります。

不整脈の治療は、患者様の病態や不整脈の種類に基づいて個別に決定されます。治療は時機を逸すると効果が減弱することがあります。早めに受診し相談するのがよいでしょう。

大動脈疾患

大動脈瘤

大動脈の壁が拡張し、血管が膨らんだ状態です。大動脈瘤はしばしば無症状であり、偶然発見されることがありますが、破裂する危険性があるため、定期的な検査や適切な管理が必要です。

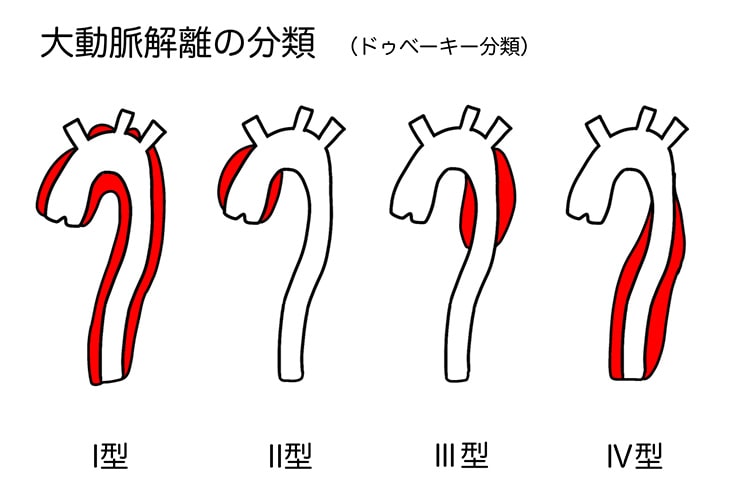

大動脈解離

大動脈の壁が裂ける状態です。突然完成する激烈な胸痛、背中の痛み、呼吸困難などの症状が現れます。緊急の対応が必要で、種類によっては手術が必要です。

大動脈解離の手術は一般的に、体への負担が大きく、手術後も社会復帰のためにリハビリテーションが必要です。当クリニックでは退院後、通院でのリハビリテーションを継続し、社会復帰を支援します。

腹部大動脈に対しては禁煙が重要です。また心肺運動負荷試験を行い、適切な運動療法を行うことで、病気の進行の抑制、大動脈瘤手術時のトラブル減少が期待されます。

心臓弁膜症(大動脈弁狭窄症・大動脈弁閉鎖不全症・僧帽弁閉鎖不全症・僧帽弁狭窄症・三尖弁閉鎖不全症)

心臓には右心房・右心室・左心房・左心室の4つの部屋があります。順番に血液が流れていきます。順に血液が流れていく中で部屋と部屋、部屋と大血管の間で血液が逆流しないように、ドアのような逆流防止弁(僧帽弁、大動脈弁、三尖弁、肺動脈弁)があります。その弁が加齢・感染症・外傷・先天的(生まれつき)などの問題によって正常に機能しなくなることで、心臓のポンプ機能に様々な支障をきたした状態を心臓弁膜症といいます。

心臓弁膜症は物理的に問題が起こっているので、一般的に薬物治療だけで治療していくのは困難です。時機を逸することなく、適切なタイミングで根本治療である手術につなげることが重要です。まだ手術を必要としない軽症の場合は、丁寧に経過を見ていくことが大切です。

大動脈弁狭窄症

大動脈弁狭窄症は、大動脈弁が加齢による変性や生まれつきの異常(2尖弁など)によって、弁の開口が悪く狭くなり、血液の流れが制限される状態です。

当初は無症状ですが、進行すると呼吸困難や息切れ、易疲労感など心不全症状、胸痛、失神などが起こります。

大動脈弁狭窄症は軽度の段階から心雑音がありますので、聴診がきっかけで診断されることが多いです。心不全を発症してから原因検索の過程で見つかることがあります。

大動脈弁狭窄症の診断には、心エコーが重要で必須の検査になります。大動脈弁狭窄症は進行性の病気なため、丁寧に経過を見て、適切なタイミングで手術につなげることが重要です。

手術は以前から行われている開胸での人工弁置換術のほかに、近年ではカテーテルを使って人工弁を移植するTAVI(Transcatheter Aortic Valve Implantationの略語、経カテーテル的大動脈弁植え込み術)が行われるようになりました。以前は手術ができなかった90歳前後の方でも、元気な方であればTAVIが施行されるようになっています。

大動脈弁閉鎖不全症

大動脈弁閉鎖不全症は、大動脈弁が正常に閉まらず、血液が逆流する状態を指します。呼吸困難、息切れ、むくみ、易疲労感や動悸といった心不全症状のほか、徐脈や拡張期血圧(下の方の血圧)の低下がみられます。大動脈弁閉鎖不全症は特徴的な心雑音から発見、診断されることがあります。また心エコーの検査で偶然指摘されることや、心不全の原因検索なのかで発見されることがあります。

診断や手術のタイミングを判断するうえでも心エコーが重要な検査です。弁膜症の進行とともに心臓が大きくなるため、胸部レントゲンも経過を追うのに役に立ちます。

根本治療はやはり手術しかありませんので、適切なタイミングで人工弁置換術を判断することになります。

僧帽弁閉鎖不全症

僧帽弁閉鎖不全症は、心臓の僧帽弁が正常に閉まらず、血液が逆流する状態を指します。呼吸困難や息切れで発症することが多いです。逆流した血液は肺のむくみに直結するため、動いたときに顕著に呼吸困難が悪化します。

僧帽弁は複雑な構造をしており、構成に関係する心臓のそれぞれの部分の影響を受けます。弁にばい菌が感染して穴が開いたり、弁が翻らないように支えている腱索がきれたりゆるんだりすると弁が翻って漏れが起こります。このように弁自体が物理的に壊れて漏れが起こるだけでなく、構成するまわりの要素、左室や左房の拡大により弁がひっぱられることにより、弁がうまく閉じなくなり漏れが起こることもあります。

どれくらい逆流しているかといった漏れの程度の他、どのような原因が主体かを考慮して治療方針を立てていきます。診断には心エコーがやはり重要ですが、心臓の筋肉自体の問題にも影響を受けるため、心臓のMRIなど追加の精密検査が必要になることもあります。

僧帽弁閉鎖不全症の治療は、逆流が高度の場合はやはり手術が必要になります。自分の弁を温存して、切り取ったり縫ったり、枠をはめ形を整えたり、場合によっては腱索を人工のものにして修復したりして漏れを治す弁形成術がよく行われます。弁形成術がうまくいかない場合は人工弁に取り換える置換術を行います。開胸手術ができない場合、限られた症例ではカテーテルによる手術(経皮的僧帽弁クリップ術)が行われることがあります。

僧帽弁狭窄症

僧帽弁狭窄症は僧帽弁を構成する前尖と後尖が炎症を経て互いにくっつき、開きにくくなることによって生じることが多いです。この炎症は幼少期のリウマチ熱(溶連菌の感染のあとに、免疫が過剰反応を起こす)のことが多く、衛生状態がよくなり抗菌薬が普及するにつれてリウマチ熱自体がほとんど見られなくなりました。そのため僧帽弁狭窄症も現代ではまれな疾患になりました。

僧帽弁狭窄症の症状は息切れが多いです、左房に大きな負担がかかるため、心房が障害されることにより心房細動が生じることも多いです。

治療は症状や狭さの程度、患者背景によって異なります。中程度の狭窄で条件が良ければ、カテーテルにより特殊な風船(イノウエバルーン)による拡張術を行います。重度の場合、またバルーン拡張術が適さない場合は、人工弁への置換術が行われます。

三尖弁閉鎖不全症

三尖弁閉鎖不全症は、右心房と右心室の間にある三尖弁が正常に閉まらず、血液が逆流する状態を指します。3尖弁は構造的に緩く、心房が大きくなったり、右室が大きくなったりすることで容易に漏れが発生します。日常的に遭遇する三尖弁閉鎖不全症は、長期の心房細動を背景に、右心房左心房が多くなることによって、弁が合わなくなり、漏れが生じています。

三尖弁閉鎖不全症の症状は足などのむくみが多いです。病状の評価としてやはり心エコーが重要です。三尖弁閉鎖不全症の治療は、重症度、合併するほかの心臓病、合併するほかの弁膜症、年齢など患者の状態によって基づいて決定されます。三尖弁への手術介入の方法、時期については現在でも活発な議論がなされ確定しておりません。しかしほとんどの患者様が高齢の心房細動を背景にした方が多く、そのような方への手術は適応にならないことが多く、利尿剤を中心とした心不全の対症療法が選択されることが多いです。

心臓血管術後

心臓血管手術を行った方の心臓リハビリテーションも当クリニックで行っています。

- 心臓弁膜症の手術(弁形成術や人工弁置換術)を受けた方

- 冠動脈バイパス手術を受けた方

- 解離性大動脈瘤の手術を受けた方

- 大動脈瘤の手術(人工血管置換術、ステントグラフト内挿術)を行った方

心臓手術は体にとって大きな負担になるため、退院時点で体力は手術前の状態に戻っていません。心臓手術後に運動療法はおこなうことで,体力(運動耐容能)の回復,自律神経機能の回復だけでなく、QOL改善、精神面でもよい効果が期待されます。食事や生活習慣の是正なども含めた包括心臓リハビリテーションを行うことで再入院率の抑制、死亡率の低下など、さまざまな面での有効性が証明されています。

運動処方は心肺運動負荷試験により個別に状態を評価し、適切な内容で処方します。胸骨正中切開がなされた方は、骨の癒合が完成していないため、術後3か月の間は上肢を使う運動は制限する必要があります。

末梢動脈疾患

末梢動脈とは、手足の動脈、内臓の動脈、頚動脈、腎動脈を指しており、その動脈の病気を総称し、末梢動脈疾患といいます。原因の多くは動脈硬化が原因で、閉塞性動脈硬化症と呼ばれます。動脈が細く狭くなり、その動脈が担当する部分の血流が悪くなり、症状や障害が起こります。

足の動脈の場合

- 歩いた時の痛み

- 血流が乏しいため、歩くなど運動をしたときに足の痛みが起こります。

- 冷え

- 血流が乏しくなり、冷えを感じることがあります。

- 潰瘍、傷の治りが遅い

- 血流が少なくなり、小さな傷でも治らず悪化したり、治りにくかったりします。

腎臓の動脈の場合

- 高血圧

- 難治性の高血圧が起こります。

- 腎機能の悪化

- 腎臓の機能が悪くなります。

末梢動脈疾患の治療は詰まっている部分によって異なります。また急激に詰まったのか、慢性の経過なのかによっても異なります。

一般的に動脈硬化を進めないように脂質低下療法や狭い動脈が詰まったり、血の塊ができたりしないように抗血小板療法、抗凝固療法がおこなわれます。禁煙など生活習慣の是正も必須です。

症状が強い場合、血行再建といって血流を回復させる手術が行われます。

足の動脈硬化が原因である下肢閉塞性動脈硬化症で、安静時に痛みがなく、潰瘍などができていない場合、特に歩くと痛みが出て、休むと回復するといった症状(間欠性跛行)がある場合、運動療法が効果的です。側副血行が発達し、血流がよくなります。結果、歩行距離が増加し、延命効果もあるとされます。

心筋症

心筋症は、心臓の筋肉に問題があり心機能が障害されている疾患の総称で、遺伝的な背景が明らかになりつつあるものの、原因が特定しきれない原発性心筋症と、原因がはっきりしていたり、全身の他脳病気の関連で心臓が障害されていたりする2次性/特定心筋症に分かれます。

原発性心筋症(同義で特発性心筋症)は肥大型心筋症,拡張型心筋症,不整脈原性右室心筋症,拘束型心筋症,の4つに分類されます。

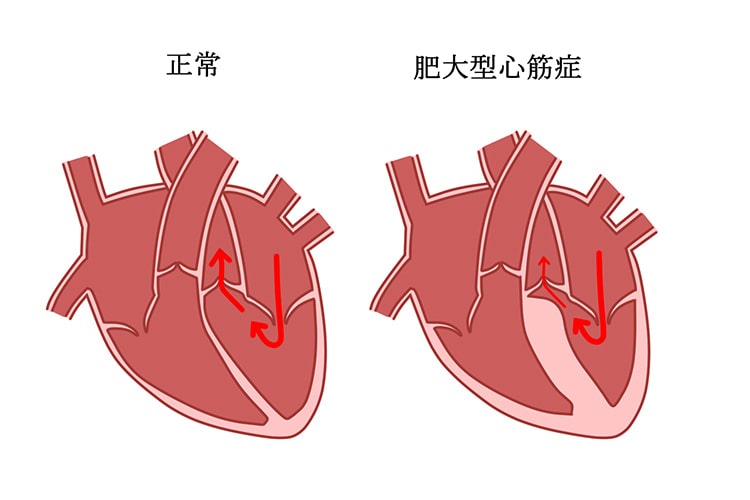

- 肥大型心筋症

- 心臓の筋肉(心筋)が異常に厚くなる

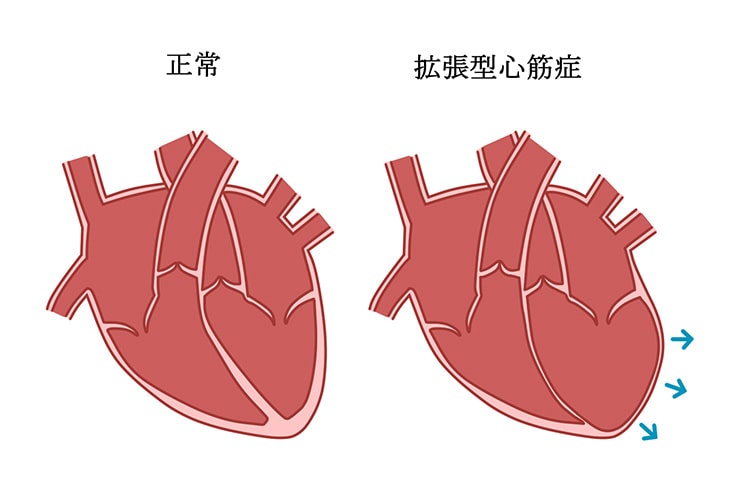

- 拡張型心筋症

- 心臓の内腔が拡張して心筋が薄くなる

- 拘束型心筋症

- 心筋が硬くなる

肥大型心筋症は、心臓の筋肉が肥大し、心臓の壁が厚くなるのが特徴です。心臓の筋肉の遺伝子に問題がある場合が多く、現在11種類以上の遺伝子の異常が報告されています。6割くらいの方に家族歴(同様の心臓病が、血縁関係にいる)があります。遺伝子検査は有用ですが、保険適応になっておらず、必ずしも施行されるわけではありません。心筋の肥大は子供の頃からみられ、だんだんと進行しますが、進行がとてもゆっくりの方もいます。80歳くらいまで無症状で過ごされる方もいます。若いころは不整脈による突然死が問題になり、部活動などのスポーツ活動に制限が必要になることがあります。壮年以降は息切れやむくみといった心不全が問題になります。心筋の筋肉が疲れ果て心臓が拡張し弱ってくる方(拡張相肥大型心筋症)もいます。年齢が高くなってくると心房細動という不整脈が合併し、脳梗塞などが問題になることもあります。肥大型心筋症の方は、心臓が硬いので心房細動になると心機能が大きく低下し問題になります。一部のかたは肥大した心筋が、心臓の出口の部分を狭くしてしまい、血液が駆出されることを邪魔することが問題になる閉塞性肥大型心筋症というタイプになることがあります。

一般に肥大型心筋症は心電図で発見され、心臓の超音波検査で診断されます。肥大型心筋症はまず診断が重要で、高血圧性心筋症や心臓アミロイドーシス、ファブリー病といった他の病気で心筋が肥大する2次性心筋症を除外する必要があります。肥大型心筋症は本当にバリエーションというか経過が個々によって大きく異なりますし、人生の時期によって問題が変化していきます。今の問題を明確化して対応する必要があります。

拡張型心筋症

拡張型心筋症は、心臓の拡張(左室内腔の拡張拡)と心筋収縮機能の低下が特徴的な疾患です。この左室の収縮低下と拡張は、疲れた心臓で一般的にみられる形で原因は多岐にわたりますが、原因が特定できないものを特発性拡張型心筋症といいます。

特発性拡張型心筋症は原因が特定できないから、「特発性」と呼ばれるわけですが、一部に遺伝子異常と慢性炎症が関わることがわかってきました。またそれらを背景に、さらに悪化要因が加わった時(セカンドヒット)に発症するパターンも指摘されています。

症状としては呼吸困難、疲労感、下腿浮腫、胸痛などが見られます。

拡張型心筋症の治療は包括的に進めます。

- 薬物療法

- 近年有効な薬が次々と使えるようになりました。利尿薬は弱った心臓にあわせて体液を調整するために使います。SGLT阻害薬という糖尿病にむけて開発された尿の中に糖分を捨てる薬が、心不全の体液管理に有用と分かり使用されることがあります。β遮断薬は心臓を安静にして、回復を助け、悪化を防ぐために使います。ACE阻害薬、アンギオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)、アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬(ARNI)は血管を広げ、心臓へ悪影響を及ぼす物質の働きを抑え、心臓の負担を取る薬です。アルドステロン拮抗薬は血圧上昇や心臓の肥大化などに関わるアルドステロンの過剰な働きを抑えて心臓の保護をする薬です。

- デバイス治療

- 危険な不整脈があったり、心室内の電気の伝わり方に障害があったりする場合(左脚ブロックなど)、植込み型除細動器、心室再同期療法という特殊な器械を移植する治療が行われます。

- 運動療法

- 過度な運動は有害ですが、安静にしすぎることもよくないです。適切な運動処方による心臓リハビリテーションは安全で、心肺機能の回復、予後の改善につながります。

- 外科的治療

- 一部の重度の拡張型心筋症患者には、心臓移植や人工心臓補助装置(VAD)の検討が必要な場合があります。

肺高血圧症

血圧とは、動脈内の圧力を指します。肺高血圧は心臓から肺に血液をおくる動脈である肺動脈の血圧が高い状態です。肺高血圧症は肺動脈の圧があがり、血液の流れが悪くなることで心臓と肺に問題が起こる病気です。

肺動脈圧が高くなると、肺動脈に血液を送る役割を持つ右心室に大きな負担がかかります。初期にはなんとか右心室が頑張ろうとしますが、数年の経過で破綻して機能が悪化します(右心不全)、さらに進むと命を落とすことになります。

肺高血圧症の原因は、動脈自体に問題がある場合、肺に問題がある場合、左心不全に伴う場合、肺動脈内の血栓によっておこる場合、膠原病に伴う場合、肝疾患や薬剤の副作用によっておこる場合などがあります。原因によって治療方針が異なってきます。

初期は無症状の場合も多いですが、息苦しさや体のだるさ、足のむくみ、失神、喀血などの症状がみられるようになります。

肺高血圧症の多くは息切れなどの症状から、またはほかの病気の精密検査の過程で行われた心エコーで指摘されることが多いです。病態によって治療方針が異なるためCT、呼吸機能検査、血液検査、心臓カテーテル検査で評価していくことになります。またこの病気は一度経験豊富な専門家に、評価を仰いだ方がよいです。中国地方では岡山医療センターがもっとも豊富な症例を経験されていますので、初診の患者様は、まずこの治療で良いと思っていても、紹介させていただき、今後の治療方針を確認していただくことをお勧めしています。

高血圧症

高血圧症とは?

血圧とは心臓が血液を全身に送り出すときに血管にかかる圧力のことで、この値が安静時に慢性的に基準より高くなる状態を「高血圧症(高血圧)」と呼びます。 日本では一般的に、診察室で測った血圧が140/90 mmHg以上だと高血圧症と定義されます。自宅で測定する家庭血圧では135/85 mmHg以上が基準です。 日本では高血圧患者が非常に多く、その推計人数は約4,300万人にものぼります。

高血圧をほったらかし 後回しになっていませんか

高血圧ガイドラインの中でも問題となっているのが、クリニカル・イナーシャ(Clinical Inertia)です。直訳すると"臨床的な惰性・慣性"。高血圧がほったらかしであったり、若い頃に血圧が良好だからといって血圧を長い間測らずに高血圧が気付かれなかったりする状態が挙げられます。治療中、生活習慣の改善が不十分なまま、なあなあの状態で経過していることもイナーシャです。患者さん側の問題だけでなく、主治医側の問題、社会経済の問題など様々な要因が関与していますが、クリニカル・イナーシャを是正することが高血圧の早期診断や、適切な治療管理、結果として病気の予防・健康寿命にとってとても大事です。 高血圧の診療は基本的にかかりつけ医で行われます。専門科としては循環器内科・心臓内科・腎臓内科・内分泌内科が得意としています。当院は循環器を専門としていますので初期の高血圧の評価、現実的な生活指導のアドバイスから難治性の高血圧、2次性高血圧の診療まで幅広く対応します。高血圧の治療はドロップアウトせず、長く続けることが重要です。当院では土曜診療、オンライン診療も行っておりますので、なかなか時間が取れない方にもご利用いただけると思います。今の血圧はどうなのか、今の塩分摂取量はどれくらいなのかなど気軽にご相談いただければと思います。

高血圧の基準

| 分類 | 診察室血圧 (mmHg) | 家庭血圧 (mmHg) |

|---|---|---|

| 正常血圧 | 収縮期 < 120かつ拡張期 < 80 | 収縮期 < 115かつ拡張期 < 75 |

| 正常高値血圧 | 収縮期120–129かつ拡張期 < 80 | 収縮期115–124かつ拡張期 < 75 |

| 高値血圧 | 収縮期130–139または拡張期80–89 | 収縮期125–134または拡張期75–84 |

| Ⅰ度高血圧 | 収縮期140–159または拡張期90–99 | 収縮期135–144または拡張期85–89 |

| Ⅱ度高血圧 | 収縮期160–179または拡張期100–109 | 収縮期145–159または拡張期90–99 |

| Ⅲ度高血圧 | 収縮期≥ 180または拡張期≥ 110 | 収縮期≥ 160または拡張期≥ 100 |

日本の高血圧ガイドラインからの表ですが、正常高値でも心血管病リスク1.5倍、動脈硬化リスクわずかに(1.1倍)上昇、高値血圧で心血管病リスク約2.5倍、動脈硬化リスクも約2.5倍になるとされます。 高血圧の基準は満たさないけど血圧高めといわれたら、その時から生活習慣改善に取り組む必要があります。

- AOBP(Automated Office BP) 医療者が退出した環境で自動測定を数回行い、平均をとる方式で、白衣効果を抑制できるため家庭血圧と同じ閾値(135/85 mmHg 以上が高血圧)を採用します。

- ABPM(自由行動下血圧測定) は携帯型の血圧計で30分ごとに、丸1日血圧を測定します。24 時間平均血圧 130/80 mmHg 以上が高血圧と定義され、日中の平均血圧は 135/85 mmHg、夜間の平均血圧は 120/70 mmHg が基準となります。

病院の時だけ高いのだけど大丈夫?

病院で測ると高くて、家で測ると低いことを白衣高血圧(White Coat Hypertension)といいます。病院や診察室で測定した血圧(診察室血圧)が高血圧の基準(日本では140/90 mmHg以上)を満たす一方で、自宅等で測定した血圧や24時間自由行動下血圧測定(ABPM:24時間血圧を繰り返し測ります。携帯型血圧計みたいなもので30分ごとに測ります。当院でも行っています)の値が正常範囲内に収まる状態を指します 。この状態は主に高血圧未治療の患者に使われる概念であり、診察室でのみ血圧が上昇している状態です(高血圧治療中の場合は「白衣現象」と呼びます) 。よくきかれる現象ですが、しっかり休憩を取って測りなおすと下がっていることがあります。外来においてある腕を突っ込んで測定する自動血圧計は有用ですが、順番待ちであったり、歩いてきてすぐ測ったりするなど、しっかり安静が確保されていない状態では、「安静時」になっていないため高くなりがちです。運動中の血圧はどうしても高くなるのが普通なので、しっかり座位で休んでから測ることが重要です。それでも、一般的に家庭で測るときより、病院で測ると高くなります。家庭血圧では基準値を135/85と-5と設定しており、おおむね5くらいは高めに出ます。AOBP:Automated Office Blood Pressureの血圧は、従来の診察室の血圧より上(収縮期血圧)が10、下(拡張期血圧)が4低かったとされますので、診察室でさっと測る血圧は、主に安静不足や緊張が原因で高めになるようです。 なお「家では130/80のときもある(ほとんど140台だけど)」ということで大丈夫と主張される方もいますが、家庭での血圧は平均値であり、低いときがあるなら大丈夫というわけではありません(平均で135を超えたら高血圧症です)。白衣高血圧の人は正常血圧の人に比べて心血管疾患にかかるリスクが正常よりも高いこと、将来持続性の本態性高血圧(常に血圧が高い状態、いわゆる普通の高血圧)に移行しやすいことが分かっています。ただし薬を使って介入する利益があるかどうかはわかっていません。薬ではなく、減塩、減量、運動習慣など生活習慣の是正と経過観察を行うことが重要です。

家庭血圧の測定方法は?

朝(起床後1時間以内) 排尿後・服薬前・朝食前に、1~2分安静後に測定 夜(就寝前) 寝る前(入浴や食事からは1時間以上あけて)、1~2分安静後に測定します。 それぞれ 2回測定し、2つとも記録します。 7日間以上測定し、朝晩それぞれの平均値を算出します。

測定手順

- 腕帯(カフ)を上腕に正しく巻く。 肘の上2~3cm、心臓の高さに。薄い布なら服の上からでもよい

- 背もたれのある椅子に座り、足を床につける 足は組まず、背中と腕を支える

- 測定前30分以内は喫煙・カフェイン摂取・運動を避ける

- 測定中は動かず、話さない

- 自動電子血圧計を使用 手首式ではなく上腕式のものを使用する(手首式血圧計は誤差が出やすいため)

家でも1回目は高いのだけど2回測ると低いのだけどそれはどうなの?

よく家で測ると、1回目は高いのに、すぐに2回目はかると下がるといわれる方がおられます。その場合多くは安静不足です。しっかり安静時間を取ってから測りましょう。

上の血圧と下の血圧どちらが問題か?下が高いと危ないって聞いたけど

結論から言うと上の血圧、収縮期血圧のほうが重要です。年齢によってインパクトは異なりますが、一つの目安として早朝の家庭血圧の収縮期血圧(上の血圧)が平均145はぜひ切っておくことは重要です。その次は収縮期血圧平均135未満を目指しましょう。それが達成できたら収縮期血圧平均125未満がゴールです。若い方は拡張期血圧(下の血圧)が上がりやすいので、収縮期血圧がそこまで上昇しなくても、拡張期血圧が上がってくることがあります。収縮期血圧が140mmHg未満で拡張期血圧が90mmHg以上の場合孤立性拡張期高血圧と定義されます。前述のように若い方、特に肥満や糖尿病など代謝性疾患のある方が多いです。この下だけ高いときも高血圧症であることは間違いありません。ですから高血圧と自覚し、生活療法を行うべきではありますが、収縮期血圧(つまり上の血圧が)目標を達成できている場合に、拡張期血圧(つまり下の血圧)が下がっていないからといって、血圧をさげるためにさらに薬を使う必要性は少ないと考えられています。簡単に言うと上が下がっていれば、それ以上薬を使っても効果がはっきりしないといえます。家庭血圧計は血圧測定方法としてオシロメトリック法を採用しているので、拡張期血圧(つまり下の血圧)が不正確になることがあります。特に高齢者で孤立性拡張期血圧を呈すことは、考えにくいですので、肥満で腕にまくカフのサイズが合っていないなど、測定誤差を考える必要があります。

家と診察室で差が大きすぎる。家の血圧計が壊れている?

時に家の血圧と診察室の血圧が極端に違うことがあります。緊張や安静がしっかりとれていないことが多いです。当院では、差が大きすぎるとき、難治性高血圧の場合、夜間高血圧が疑われるときには24時間自由行動下血圧をお勧めすることがあります。平均血圧がわかるだけではなく、日中の血圧変動や、夜間の血圧もわかりますので有用です。 特に夜間高血圧は、放置しているとリスクになると考えられ、治療の対象になります。

高血圧は何のために治療するの?

一番大きいのは脳卒中の予防です 自覚症状がほとんどなく進行するため「サイレントキラー(静かなる殺し屋)」とも呼ばれ、放置すると動脈硬化が進んで脳や心臓、腎臓などに深刻な病気(合併症)を引き起こします。高血圧治療の一番の目的は、こうした命に関わり生活に大きな支障をきたす重大な合併症を予防することです。治療によって血圧をコントロールすれば、これから述べるような脳卒中や心臓病などのリスクを大幅に下げ、健康な生活を長く保てる可能性が高まります。

①脳卒中

高血圧が原因で脳の血管が詰まったり破れたりすることで起こる病気の総称です。脳梗塞(血管が詰まる)、脳出血(血管が破れる)、くも膜下出血などがありますが、いずれも高血圧が最大の原因です。脳卒中になると、命にかかわることも多く、助かった場合でも麻痺・言語障害など重い後遺症が残りやすく、要介護(寝たきり)状態になる原因の第1位に挙げられています。高血圧の人は正常血圧の人に比べ脳卒中になる危険が格段に高く、血圧160/100以上の中等度の高血圧でも発症リスクは約3倍、重度高血圧(180/110以上)では8倍にも達します。 高血圧を治療して血圧を下げることは、脳卒中の発症を大幅に減らす効果があるため極めて重要です。

②心筋梗塞

高血圧により心臓の血管(冠動脈)に動脈硬化が進むと、血管の内側の壁がやぶれ、血栓で詰まり心筋梗塞を起こします。心筋梗塞は心臓の筋肉に血液が送れなくなる発作で、胸の激痛を起こし、突然死につながることもある重大な病気です。

③心不全

高血圧が長期間続くと、心臓は常に強い負荷で血液を送り出すために負担がかかり、肥大をおこしたり、ひいては疲れきってしまって動きが悪くなったりします。その結果心不全に発展し、息切れやむくみなどが起こって日常の動作が辛くなります。症状は徐々に悪化し、入退院を繰り返した末に生命を縮める重篤な状態へ至ります。国内の心不全患者の原因疾患は「虚血性心疾患(心筋梗塞など)」「高血症」「弁膜症」が三大原因ですので、高血圧の治療をすることで、心不全のリスクを大きく下げることができます。

④腎不全

高血圧は腎臓の細かい血管も傷つけてしまうため、長年放置すると腎硬化症という腎臓の動脈硬化が進み、腎臓の機能が徐々に低下します。最終的に腎臓がほとんど働かなくなると末期腎不全の状態になり、老廃物を排出できないため、人工透析(週に数回、機械で血液をろ過する治療)に一生頼らざるを得なくなります。高血圧は糖尿病と並んで腎不全の主要な原因であり、収縮期血圧が10mmHg高くなるごとに将来の腎不全リスクが約30%増加したことが報告されており、血圧をきちんと管理することで腎臓へのダメージを減らし、慢性腎臓病の進行や透析が必要になる事態を防ぐ効果が期待できます。認知症への影響は?

高血圧をほっておくと認知症のリスクが高まります。また高血圧の治療で認知症のリスクは下がります。血圧を下げることで認知症が増えるということはありません。降圧治療で認知症/軽度認知障害リスクが7%減(JAMA. 2020;323(19):1934-1944.)、降圧治療で4年間で認知症15%減、軽度認知障害16%減(Nat Med. 2025 Apr 21. )などと報告されています。なぜ高血圧が認知症を増やすかについては脳梗塞の結果起こる脳血管性認知症の要素、アルツハイマー型認知症の発症を促進、高血圧や血圧変動そのものの影響が考えられます。高血圧による認知機能悪化のリスクを下げるためには、40〜60代のうちに高血圧へ介入することが効果的といえます。高齢者になった場合は、若いときから治療をした場合に比べ効果は落ちるものの、高齢者になっても脳梗塞予防効果はしっかりあるため、脳の保護という点を考えると意義があります。高血圧の治療は、脳梗塞予防、認知症予防につながる「脳を守る治療」と考えてください。

高齢になったら下げなくてもいいと聞いたけど?

若い方ほど差が付きませんが、治療しなくてもいいわけではありません。2008年のHYVET試験の結果、80歳以上の方でも高血圧の治療で利益が得られることがわかりました。もちろん過降圧や起立性低血圧には注意が必要ですが、元気な高齢者にはしっかり、フレイル(よぼよぼしていて、元気のない)な高齢者にはほどほどに血圧治療を行うことが望まれます。

なんで高血圧になるの?

ほとんどが原因のはっきりしない本態性高血圧です。「特定の病気が原因ではなく、体質や生活環境からくる高血圧」を意味します。 遺伝性背景、体質に加えて、加齢による血管の硬化、交感神経の過活動(ストレスによる)、肥満などいろいろな要素が組み合わさって発症します。若いときに血圧が高くなくても、加齢そのものでも、塩分負荷など追加の要素があれば加速して血管は変化し発症してきます。またこの変化は血管の変化を起こして、元に戻らない面があるので、生活習慣を大きく改善しても、血圧が大きく改善するとは限りません。何十年かけて劣化した血管が、数年の生活習慣改善で元に戻るわけがありません。

高血圧初診時の流れ

初診時に確認するのは

- 真の高血圧かどうか=白衣高血圧や一過性高血圧ではないか

- はっきり原因がある高血圧ではないか

- 臓器障害がみられていないか

- ナトリウム・カリウムの摂取状況の評価

を確認します。

そのうえで生活指導を行いながら、臓器障害のある場合(心不全など)やⅡ度以上の高血圧症の場合、薬物療法を開始します。生活習慣を改善するというのは大事ですが、特に診察室の血圧が160/100mmHgを超えている方は、内服薬開始をすすめています。生活習慣改善の効果は長期的に効果があり、重要ではありますが、時間がかかり確実性が乏しいです。薬でしっかり下げてまずリスクを下げておき、生活習慣が改善し、血圧がさらに下がってきたら薬を減量、中止するという方がよいでしょう。「頑張る」といって数年たつうちに、脳卒中など元に戻らない病気を引き起こす事態を避けましょう(前述のクリニカル・イナーシャを参照)。薬を使ってでも命綱を確保しておく必要があります。

真の高血圧かどうかは、家庭血圧も高いかどうかで判断します。ABPMを使用することもあります。高血圧眼底や心肥大を伴っている場合は、真の高血圧と考えます。なお発熱時、めまい時一時的に血圧が高くても症状がなくなれば、下がりますので、高血圧として治療を開始する必要はありません。

高血圧症のほとんどは原因のはっきりしない、生活習慣や体質によるものです。これを本態性高血圧と言います。ただ中には原因がはっきりしている高血圧があります。これを2次性高血圧といいます。

2次性高血圧を疑うサイン

これらのときは2次性高血圧を疑います。

- 若年で発症した高血圧

- 通常、若い人は高血圧になりにくいので、30歳以下などで見つかった場合は原因疾患を強く疑います

- 急激に発症・悪化した高血圧

- 今まで正常だったのに短期間で著しく血圧が上がった場合

- 治療に反応しにくい高血圧

- 薬を数種類使ってもなかなか下がらない治療抵抗性高血圧の場合

- 臓器障害の程度が強い場合

- 血圧が高くなって間もないのに心臓や腎臓の障害が進んでいるように見える場合

- 血液検査で電解質の異常がある場合

- 特に 低カリウム血症

- 夜間血圧が高い場合

- 通常、夜間は血圧が下がるものですが、夜も下がらず常に高い場合や、睡眠中に血圧が急上昇する場合

2次性高血圧の原因となる主な病気について

①腎実質性

腎不全のため、塩分水分をうまく排出できないため高血圧になります。高血圧そのものも腎機能を悪くするので悪循環になります。

②腎血管性

腎動脈もしくはその分岐部の動脈硬化、線維筋性異形成、高安大動脈炎、解離性大動脈瘤などにより、腎臓に行く血管の血流が少なくなると、腎臓の細胞が、血圧低下と勘違いして、血圧を上げるため体液を維持するため、レニンというホルモンの産生を増強されます。レニン、アンジオテンシン、アルドステロン系という塩分を体に保持して、血圧をあげる機能が活性化されるため血圧が上がります。

③内分泌性

甲状腺機能亢進症、先端巨大症、クッシング症候群、原発性アルドステロン症、褐色細胞腫、レニン産生腫瘍などがあります。 甲状腺ホルモンは新陳代謝をつかさどるホルモンで、甲状腺ホルモンが多すぎる甲状腺機能亢進症(バセドウ病など)では動悸・頻脈とともに血圧が高くなります。 原発性アルドステロン症は副腎から分泌されるアルドステロンというホルモンが過剰になる病気です。アルドステロンは腎臓で塩分と水分を体内にため込む働きがあり、これが多すぎると血圧が上がります。アルドステロン症は従来考えられていたより頻度が多い(5%以上)と報告されており重要な疾患です。レニン、アルドステロンは薬物治療を開始すると修飾されてしまうので、初診時に測定します。 褐色細胞腫はほとんどが副腎の良性の腫瘍(まれに悪性だったり、複数あったり、副腎以外にできたりもします) で、この腫瘍が アドレナリン やノルアドレナリンといった血圧を上げるホルモンを大量に放出します。その結果、発作的に高血圧が起こります。典型的には頭痛・動悸・発汗などの発作症状を繰り返します。当院では尿中のホルモンを測定してスクリーニングします。先端巨大症、クッシング症候群は糖尿病もしくはその予備軍になっている場合は調べておくことにしています。血液検査でホルモン値(ACTH,コルチゾール、IGF1)を測定します。レニン産生腫瘍は腎臓の傍糸球体細胞腫や異所性レニン産生腫瘍からレニンが過剰に分泌され二次性高血圧をおこします

④睡眠時無呼吸症候群(SAS Sleep Apnea Syndrome)

閉塞性睡眠時時呼吸障害は(OSA:obstructive sleep apnea) 夜間睡眠中に気道が閉塞することで何度も呼吸が止まったり浅くなったりする病気です。いびきを伴う肥満傾向の方に多く、日中の強い眠気が出ることもあります。睡眠中に低酸素状態になることで交感神経(体を興奮させる神経)が刺激され、血圧が慢性的に高くなります。とても頻度が高い疾患です。肥満傾向の高血圧の方は積極的に調べます。高血圧を介してだけでなく、睡眠時無呼吸そのものが、心血管病のリスクを上げるためです。疑われる場合は簡易睡眠モニターで評価を行います。重症であれば CPAP療法(シーパップContinuous Positive Airway Pressure:就寝中にマスクで空気を送り込み、無呼吸を防止する治療)を行います。無呼吸が改善すれば血圧も下がりやすくなります。

⑤薬剤誘発性

多いのは非ステロイド性消炎鎮痛剤(ロキソニンなど。いわゆる痛み止めの薬です。)です。長期内服すると血圧が上がってきます。漢方薬に含まれる甘草(グリチルリチン)がおこす偽性アルドステロン症も重要です。原発性アルドステロン症と同様の低カリウム血症を伴うため偽性アルドステロン症と呼ばれます。ほかにもステロイド、抗癌剤(血管新生阻害薬など、最近の分子標的薬剤系統の抗がん剤は高血圧を起こしてくることが多いです)が原因の高血圧にもよく遭遇します。サプリメント、健康食品が原因となることがあります。

そのほか大動脈縮窄症や大動脈の手術後など大動脈の問題で高血圧になることがあります。脳幹部血管圧迫により難治性の高血圧が起こるとされますが、実際にこの病態を証明することは難しく、除外的に診断されます これら2次性の高血圧症で原因を除去できる場合、高血圧もよくなりますので、そちらの治療が優先されます。

臓器障害の評価として血液検査、心電図検査、CAVI/ABIで臓器障害をスクリーニングします。さらに疑わしい方には心エコー、腎臓エコー、レントゲンを追加して行います。

食塩、ナトリウム・カリウムの摂取状況の評価は尿検査で尿中にどれくらいの ナトリウム(塩分)、カリウム が排泄されているかを測ることで、患者さんの日頃の食塩摂取量・カリウム摂取量を推測できます。 高血圧の食事療法としてナトリウム摂取量減少だけでなく、カリウム摂取量増加が大事なので、両方調べます。

薬は一生飲まないといけないのか

結論としては中止できるのは2割くらいです。生活習慣の改善だけでは十分に血圧が下がらない場合や、心臓・腎臓などへの負担が大きいと判断される場合には、降圧薬(血圧を下げる薬)の力が必要です。原因がはっきりしている場合、もしくは肥満がある場合には、その原因の除去により降圧薬を中止できる可能性があります。 例えば副腎腫瘍によって高血圧になっている場合、手術で治ります。肥満がある場合、例えば15㎏の減量に成功すると。10~20血圧が下がりますので、薬が不要になる可能性が高いです。ただ一般的に8割くらいの方は内服がやめられません。140くらいのぎりぎりを薬なしで我慢するのと、薬を飲んで安定的に130未満にしておくのでは、将来的に病気のリスクが明確に変わってきます。日本で承認されている薬は、安全性、効果が証明されており、しかも保険適用で安価です。サプリメントや一部の健康食品よりはるかに安全で、安価で効果的です。薬を飲まないことにこだわるより、しっかり内服していい値を維持していたほうが断然よく、生涯の治療コストも少なくなると報告されています。また比較的軽度の高血圧で少量の降圧薬治療を開始した場合のほうが、薬の減量・中止につながりやすいわけです。進行してからのほうがたくさんの薬を要すことになります。 「一度薬を始めたら一生やめられないのでは」と不安に感じる方もごもっともではあります。当院では患者さんの気持ちに寄り添いながらも、必要最小限の薬を適切な用量で開始し、経過を見ながら丁寧に調整していきます。

生活習慣改善のポイントは?

薬物治療を行っていても生活習慣改善が不要というわけではありません。薬物治療が効きやすくなるだけでなく、肥満の改善、脂質の改善、睡眠時無呼吸の改善など血圧以外のパラメーターも改善する根本的治療だからです。生活習慣は今後一生行うものですので、現実的に長期間、無理せず続けられるものである必要がありますし、人生を楽しみながらできるものでないといけません。

塩分だけひかえたらいいとか、〇〇だけを食べればとか◇◇をとればいいなどといった、一つの食材や成分にこだわった食事ではなく、食事全体を大まかにとらえ、多くなりすぎないようにしたいグループ、積極的にとりたいグループを意識して、何年も何十年も続けられる食事がよい考えます。たまにご褒美としておいしいものを食べに行ったらよいし、羽目を外すときもあってもいいと思います。普段の食事が「健康的な食事」パターンに近づけられるよう意識しましょう (「健康的な食事」は別に記載します)。簡単に言うと野菜を多く、肉より魚や豆、動物性脂肪や砂糖は控えめにです。基本や健康的な食事をしたうえで高血圧の治療のポイントは以下の通りです。

1.減塩

塩分⇒体液量増加⇒高血圧

塩分摂取は体液増加につながり、血圧を上げる方向に働きます。塩分(ナトリウム)を多く摂取すると、血液の浸透圧を一定に保つために血液中の水分が増えるため、結果的に、体内を循環する血液量を増やします。そうすると血管の壁にかかる圧が高くなり、高血圧になると考えられています。

塩分と時間が高血圧を育てる

日本人の食塩摂取量の平均値は約10gです。WHO(世界保健機関)では、1日の食塩摂取量の目標値を5g未満に設定しています。日本人の食習慣には塩分が多いといえます。和食は食塩がどうしても多くなりがちですし、鰹節・昆布からひいた出汁は塩分が少ないですが、顆粒だしや白だしを使うと、たくさんのナトリウムが含まれますので、食塩相当量として多く摂取してしまいます。過剰な塩分は長い年月をかけて高血圧の発症につながります。多く塩分を取った日だけ血圧が上がるわけではありません。アマゾン川の先住民ヤノマミ族は極端に塩分摂取量が少ないとされ、その民族には高血圧患者がいないといわれます。塩分摂取+体質など複数の要因が「時間」をかけて高血圧を発症させていくと考えられています。

減塩は大事なのですが、高血圧での塩分の重要性を示す話で、「高血圧になってしまった患者さんへの減塩の効果」と、「まだ高血圧になっていない一般国民への介入」をごっちゃにしている(もしくは意図的にごまかしている)場合があります。減塩の効果は小児、青年期を中心とした高血圧発症前の方たちにとってより大きく発揮され、高血圧になってしまっている中年、高齢者の減塩の効果はそれほど大きくはありません。

高血圧になってから塩分制限だけでの降圧目標達成は困難

高血圧を発症した方が塩分を控えるとどうなるのでしょう。1日11gから6g程度の減塩食にすることで5mmHg前後の血圧低下が期待されます。160の血圧の方が155になる程度で130まで下がるわけではありません。なお6gの摂取量というのはかなり大変です。減塩をしてもほとんど血圧が変わらない方がいます。塩分に反応し易い食塩感受性タイプか、逆に反応し難い食塩非感受性タイプかによって左右されるとされ、報告によっては8割くらいの方あまり変化しないとされます。なかなか減塩だけで血圧を目標値まで下げるのは難しいです。しかし減塩による血圧低下効果が無い食塩非感受性タイプであったとしても減塩をする必要はありますし、こういう方は減塩することで降圧薬がききやすくなります。とくにACE阻害薬やARB(アンジオテンシンII AT1受容体拮抗薬)を内服されている方は、減塩で薬の効果が高まります。

減塩の工夫

食事からの塩分を減らすために、加工食品や缶詰、ファーストフードなどの高塩分食品を避けましょう。だしを効かせ(鰹節、昆布、だしパックでもよいですが素材から出汁を引く必要があり、大変です。顆粒だし・白だしはナトリウムが多いです。なるべく減塩のタイプを選びましょう)。スパイスで味付けをすることで塩分を避けることにつながります。案外醤油やソースなど後から食事にかける調味料や、ご飯にそえる漬物など、またおやつなど間食中の塩分が1日の総塩分摂取量を押し上げていることも多いです。塩分はうすめてもとった総量が問題なので、仮に味噌汁を薄めても量を多くとったら、摂取塩分量は多くなってしまいます。ラーメンのスープなど塩辛いものは残すようにしましょう。

今の塩分摂取量を知りたかったら

食べた食事中の塩分から推定することも大切ですが、手軽に尿検査で推定することもできます。お薬を飲んでいない場合、尿のナトリウム濃度、クレアチニン濃度から推定塩分摂取量が計算されます。当クリニックでも高血圧の方にはこの方法での塩分摂取量評価をすすめています。

カリウムをとってナトリウムを排泄させる

ナトリウムとカリウムは互いに拮抗的に作用し、ナトリウムは血圧を上昇させ、カリウムはナトリウムの排泄を促進し血圧を下げます。日本人のカリウム摂取量は欧米に比べて少ないため、Na/K比が高い特徴があります。カリウムはなんにでも含まれていますが、調理の仕方によって食品から外に流れ出てしまうため、カリウムを多くとるには野菜や果物の摂取を増やす必要があります。なお野菜ジュースは清涼飲料水(ジュース)であって野菜の代わりには全くなりません。むしろ控えたほうが良いグループに入ります。食物繊維の意味があるため、丸ごとの果物・野菜を取り入れるのが良いと思います。

塩分制限だけではダメ?

塩分制限だけをするのはデメリットもあるという報告もあります。DASH食という塩分制限だけでなく低脂肪、野菜果物を多く取り入れた食事パターンと塩分摂取量を同じにして、特別食事の内容には踏み込まなかったパターンを比べると、単純に塩分制限を行ったグループでは炎症反応が上がってしまったという結果になりました。(Effects of Diet and Sodium Reduction on Cardiac Injury, Strain, and Inflammation The DASH-Sodium Trial. JACC. 2019). 体の中で炎症反応が上がるというのは、動脈硬化進展や病気の発症に関連してよくない事とされていますので、「単純に塩分を制限」しただけでは、「体に良くない」ことも起こるということになります。これは少ないナトリウムを尿から再吸収して、再利用するためにレニン・アンジオテンシン・アルドステロン系という塩分を体にため込もうとする体のシステムが活性化されて、体の中のアルドステロンが多くなることが関係しているとされています。一方でDASH食パターン、「健康的な食事」、すなわち動物性脂肪を控え、野菜、果物を多くとり、全粒穀物、魚介類を多く取り入れた食事パターンはレニン・アンジオテンシン・アルドステロン系の活性化を抑えるためか、同じ少ない塩分摂取であっても、炎症反応が上がらないことがわかりました。そのため、単純な塩分制限でなく、食事のパターンが大事ということになります。ただ日本人の平均の塩分摂取量は控えているといってもまだまだ多めで、普通に日本で生活している限りは、それなりに塩分を取ってしまいます。塩分制限によるデメリットを過度に意識する必要はないかもしれません。

2.体重

5㎏減量すると5さがる

肥満の方は、減量することで血圧低下が期待できます。5㎏体重を絞ると5くらい下がるとされます。実感としてはもうすこし下がる印象です。肥満のかたで大きくダイエットに成功した方は10近く下がることも多く、肥満傾向の方はぜひ取り組むべきです。肥満の方の血圧が高い理由は、いろいろな要因が重なっているとされます。過食とともに塩分摂取が多く体液量が多い、交感神経の活動亢進、脂肪細胞から血管収縮物質の分泌、高インスリン血症の影響などが指摘されています。

痩せるといろいろ良い効果

内臓脂肪の減少や高インスリン血症の減少など肥満解消の効果は血圧だけでなく、血糖値や脂質代謝などにも好影響を及ぼします。血圧を下げることが目的ではなく、病気を防ぐことが目的なわけですので、血圧だけに注目しすぎず、全身的なリスク低減のため体重管理は重要です。体重だけでなくその中身筋肉量や、脂肪量を評価することも重要です。当院では筋肉量や脂肪量を部位別に測定できる医療用の体組成計があります。(MC-780MA-N)筋肉量を落とさずに、減量を進めることが大切です。

やせるためのポイントは以下の2つです。まずこの2つを抑えましょう。

- カロリー制限

運動だけでは体重は減りません。まずしっかりカロリーを控えましょう。総カロリーを制限する必要があります。 - 有酸素運動

運動だけで体重を減らすのはかなり難しいですが、基礎代謝を改善し、筋肉量を維持するために有酸素運動を中心とした運動は必須です。まず1週間の運動時間の合計が100分を超えるように取り組んでみましょう。

3. 適度な運動(有酸素運動の習慣)

習慣的な有酸素運動によって、収縮期血圧が約5~10mmHg、拡張期血圧が約5mmHg前後低下するといわれます。特に肥満を伴っている場合はよく下がることが経験されます。ただ血圧がかなり高い(収縮期180以上、拡張期110以上)場合や心臓・腎臓に重い病気がある場合は、運動が危険なことがありますので、医師の指示を守ってください。運動を開始して1か月程度で効果が見られ始めます。

有酸素運動で1週間の総運動時間をまず100分、達成できたら次は180分

平日10分、土日に1~2時間と分けて運動してもよいです。 運動強度は軽く息が切れる程度がおすすめです。鼻歌を歌えるくらいの強度です。ランニングなど強い強度の運動でなくてもよいです。頑張って強い強度の運動をしても効果的とはいえません。歩行運動がいいでしょう。自転車こぎ運動より歩行運動のほうが動員される筋肉の量が多くなるので好ましいと思います。ただ膝の痛みや腰の痛みがある方もおられますし、屋外の天候が運動に適さないことがありますので、室内でのエルゴバイクでももちろん良いです。

筋トレはあまり血圧に影響しない

レジスタンス運動(いわゆる筋肉トレーニング)は血圧を下げる効果に明確な証拠はありませんが、ハンドグリップ法という運動療法が報告されています。原著では握力計を使用していますが、ペットボトルやタオルを握ってもよいと思います。最大握力の30%くらいの力で、片側ずつ、2分間握ります。 右手2分→休憩1分→左手2分→1分休憩→右手2分→休憩1分→左手2分 の簡単な運動を週5日行います。やはり1か月くらいで効果が表れるといいます。(Aging Clin Exp Res. 2020 Aug;32(8):1485-1491.)

4. 禁酒

アルコールは短期的には血圧が下がるものの、長期的には血圧上昇を引き起こします。禁酒が望まれます。

5.禁煙

喫煙はがんや心血管病など様々な疾患の原因になります。高血圧の治療が血圧を下げることではなく、病気の予防であることを考えると禁煙が強く勧められます。 喫煙により急性の血圧・心拍数上昇がみられ 、習慣的な喫煙は、血圧上昇や高血圧発症と関連があります(Park H, et al. Epidemiology and Health. 2024;46:e2024028.)。また、高血圧患者では喫煙により降圧薬の効果が減弱すること(Leone A, et al. Cardiol Res Pract. 2011:264894. )や仮面高血圧との関連も指摘されています(Zhang D-Y, et al. J Hypertens. 2020;38(6):1056-1063.)近年使用者が増えている新型たばこも無害ではなく、呼吸器・心臓・血管への障害、血圧上昇や心拍数増加などの影響が報告されています(Neczypor EW, et al. Circulation. 2022;145(3):219-232.)。 喫煙は健康面では利益がありませんので禁煙が望まれます。

6.ストレス管理・睡眠・環境

十分な睡眠: 寝不足や睡眠の質の低下は高血圧の一因になります。夜更かしを避け、規則正しい睡眠リズムを心がけましょう。

ストレス対策: 精神的ストレスがかかると交感神経が緊張し、アドレナリンなどのホルモンにより一時的に血圧が上昇します。仕事のプレッシャーや人間関係のストレスを抱えていると血圧の変動が大きくなることがあります。

寒暖差に注意: 気温の変化も体にストレスとなり、急な寒さは血管を収縮させて血圧を上げます。冬場は室温を20度以上になるようにしておくとよいでしょう。

内服治療について

当院ではⅡ度以上の高血圧の方、臓器障害や症状を伴っている高血圧症の方には最初から内服治療を併用します。血管が若いうちに、ダメージが蓄積する前に、そして取り返しのつかない病気を起こす前に、降圧目標を確実に達成するためには、降圧薬を上手に利用しましょう。

サプリは案外危険

サプリや食事でと思われる方もおられるかもしれませんが、はっきり申し上げますとそれは間違いです。世の中、スーパー食材とか、〇〇だけたべていれば良いっていうのはすべて詐欺です。その食材だけを何年間もたべて安全だった、効果的だったという研究が皆無だからです。例えば果物だけ過剰にとっていると、果糖の取りすぎが問題になります。海藻はカリウムが多いといっても、例えばひじきはヒ素がおおく含まれ、大量摂取は問題になりえます。魚がいいからといっても大型の魚には水銀が生物濃縮で多く含まれる傾向があります。バランスよく食べていれば、問題にはなりませんが、1つの食材だけそれだけを多く摂取しつづけるというのは問題になります。基本は「健康的な食事」であって、バランスよく摂取するのが基本となります。サプリメントは製造過程の安全性が不十分なこと、副作用がしっかり評価されていないことがあり、その問題点は紅麴事件で明るみにでました。サプリメントは効果が実証されたものはほぼなく、降圧効果を期待するため大量に摂取するのはリスクがあり、本末転倒です。少量ずつ摂取するのは構いませんが、効果を期待してサプリメントを飲むくらいなら降圧薬を少量使うほうがよっぽど確実で安全です。

どの高血圧薬がよいか

患者さん個人の病状によって異なります。まずはその患者さんにとって副作用がないこと。次にしっかり血圧を下がることが大事です。日本では第一選択薬としてカルシウム拮抗薬(Ca拮抗薬)、アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬(ARB)、アンジオテンシン変換酵素阻害薬(ACE阻害薬)、利尿薬の4種類から1種類を選びます。原発性アルドステロン症と臨床診断している方にはアルドステロン拮抗薬を最初から選ぶことがあります。どの種類が良いかはあまり重要でなく、どの種類でも血圧がしっかり下がることのほうが重要です。ただ一般的に利尿剤は1剤目としては選択しません(副作用、そして切れ味から)。ARBとの併用療法としてはよく使用します(当院ではナトリックスを0.25㎎~1㎎使用することが多いです)。ACE阻害薬も、ARBのジェネリックが出て安価になったため、また咳の副作用にたまに遭遇するため処方頻度は少なくなりました。ですから1種類目としてはカルシウム拮抗薬(アムロジピン、アゼルニジピン、ベニジピン、シルニジピンなど)、ARB(イルベサルタン、ロサルタン、テルミサルタンなど)から選ぶことが多いです。1つの種類で量を多くするより少量のまま、ほかの薬を併用することが効果的なため、ARB+Ca拮抗薬、ARB+利尿剤といったように降圧が不十分なら併用していきます。そのなかでどの薬剤を組み合わせるかは薬剤ごとに個性があるため、患者さん個別に判断して使用します。(個々の薬の使い方はここでは書ききれないのでブログに別途書きたいと思います)。

高血圧治療は長く続くマラソン

適切に対処すれば怖い合併症を未然に防げます。過度にこだわる必要はありません。しかし放置すると知らぬ間に病気が進行してしまいます。早期発見・早期治療こそが健康寿命を延ばす秘訣です。また人生は長いので頑張りすぎず、人生を楽しみながら、分からないことはそのままにせず医療スタッフに質問し、納得と安心を積み重ね、ご自身の高血圧と上手に付き合っていきましょう。