- 8月 19, 2025

PCI(経皮的冠動脈インターベンション)後のDAPT(Dual Antiplatelet Therapy、抗血小板薬2剤併用療法)

PCI(経皮的冠動脈インターベンション)後にDAPT(Dual Antiplatelet Therapy、抗血小板薬2剤併用療法)を行う理由は、ざっくり言うと 「ステント内血栓を防ぎ、再狭窄や心筋梗塞を起こさないため」 です。

歴史を知ることも必要なので簡単に、順を追って説明します。

ステント登場前(バルーン治療の時代)

- 最初のPCIは1977年、スイスのアンドレアス・グリュンツィヒ医師が行ったバルーン拡張術です

ワイヤーに取り付けられたバルーン=水風船みたいなもので動脈の狭い部分を広げる手技です。今でも改良されながら、この水風船で広げる手技は臨床で使用されています。ほかの手技とわけてPOBA (Percutaneous Old Balloon Angioplasty)といわれることが多いです。革命的な手技なのですが、ただ広げるだけなので、欠点があります。

再狭窄率が30〜50%と高い(数か月以内に再び細くなる)

手技直後に血管が急につまる「急性冠閉塞」が起きやすい

とくに急性冠閉塞は、非常に問題でした。簡単に言えば心筋梗塞が再発するわけですので、致命率も高く危険です。狭いところを拡げるといっても、その部分では強引に拡張するので、解離といって血管が裂けながら広がります。バルーンで拡張すると多かれ少なかれ、解離が起こるわけですが、それがコントロールできないほどひどい場合、閉塞が起きやすいです。うまくいったと集中治療室に帰ってきたところで、また苦しくなり、心電図変化が起こり、手術室(血管造影室)に急いで戻るということもしばしばあったようです。

ステントの発明

- 急性冠閉塞を解決するため、血管の内側から金属で支える網状の筒=ステントが発明

バルーン拡張だけの時の合併症、なかでも急性冠閉塞を解決するため、血管の内側から金属で支える網状の筒=ステントが考案されました。

最初の症例は1992年です。当時は病変部まで持って行けず、途中でひっかかったり、網が外れておっこちたり重大なトラブルもあったのですが、だんだん進化しました。何よりバルーンで広げた後に、ステントを留置して血管の形を維持することで急性閉塞をほぼゼロに近づけることができました。また再狭窄も減少しました。しかし新たな問題が発生してきました。

ステント留置後のステント血栓症

急性冠閉塞を解決したステントですが、ステントは体にとって「異物」です。留置直後は、血管の中に金属がむき出しの状態のため、その部分に血小板がこびりつき、血栓(血のかたまり)ができることがあります。ステントの網は、徐々に血管内皮で覆われ、血管に取り込まれる形になります。健康な血管内皮には血栓はこびりつきません(通常血管の血液が流れる壁は内皮できれいに覆われているため、血管の中では血栓はできないようになっています。内皮がはがれるとそこに血栓ができます。)。ステントの網がだいたい内皮に覆われるのに、1か月かかります。そのため1か月以内はとくにステント血栓症のリスクがありました。

24時間以内におこる急性ステント血栓症(AT)

24時間以降~1か月におこる亜急性ステント血栓症(SATSubacute Stent Thrombosis)

に分けられます。ステント血栓症も簡単に言うと急性心筋梗塞を起こすわけですので、致命率もたかく(死亡率1~4割)、大きな問題でした。よくなって退院した後に急に心筋梗塞を起こすわけなので怖いです。1か月以降はステント血栓症は稀になりますが、その後もステント血栓症のリスクは0にはなりません。

DAPTの登場

ステント内で血栓が付着するのを防ぐにはどうしたらいいか→しっかり血小板の機能を抑える必要がある ということでDAPT(Dual Antiplatelet Therapy、抗血小板薬2剤併用療法)が登場しました。2種類の作用の機序の違う抗血小板薬を併用(当時はアスピリン(商品名バイアスピリン、小児用バファリン)とチクロピジン(商品名パナルジン))することで、リスクを大幅に低減できることがわかりました。ワルファリン+アスピリンよりもワルファリン単独よりもアスピリン単独よりも、アスピリン+チエノピリジン(当時はパナルジン)がリスクを下げることがわかりました。アスピリン+チクロピジン併用でステント血栓症のリスクを1~3%程度まで低減できるようになり、急速に普及しました。ステントが内皮に覆われる期間1か月~少し余裕をもって3か月程度はアスピリン+チクロピジンの併用療法をおこなうのが標準になりました。それ以降はアスピリン単剤になります。チクロピジンはまれに血液障害(白血球減少=無顆粒球症、血小板減少、TPPなど)、肝機能障害を起こすのが問題となり、現在は次世代のクロピドグレルやプラスグレルにおき変わっています。

DAPTの役割

DAPTは 作用の異なる2種類の抗血小板薬 を同時に使って、血小板の働きを強力に抑えます。

- アスピリン:COX-1阻害によりトロンボキサンA₂生成を抑える

- P2Y₁₂受容体拮抗薬(昔はチクロピジン。現在はクロピドグレル、プラスグレル、チカグレロルなど):ADP経路での血小板活性化を阻害

この2つを組み合わせることで、血栓形成を強力に阻害します。

しかし血小板の機能を弱めるというのは、出血しやすい、血が止まらないということです。DAPTの普及に伴い、出血(脳出血、消化管出血)や手術(開腹手術に影響、ポリープの内視鏡的切除に影響)への影響が問題となってきました。またおおきな出血が起こると、薬をやめないといけないため、薬剤中止による血栓症・閉塞がおこり、出血と閉塞の問題は表裏一体です。

ステントの進歩とDAPTの期間の議論

ステント血栓症がおおむね解決されると、今まで目立たなかった問題が主にとなってきました。内皮で覆われた部分が、過剰に細胞が増殖して内膜が厚くなり、ステントの部分が狭くなるステント再狭窄です。数か月後におこってくるこの問題はなかなか解決されず、再度その部分をバルーンで広げたりとか、バイパス手術をしたりする必要があります。予防するにはステントのサイズはどうかとか、ステントの形や厚みは?などの議論がされましたが、大きく転機になったのは薬剤溶出ステント(DES drug eluting stent)の登場です。

第一世代DES(Cypher, Taxus)の時代

2003年頃の登場です。ちょうど私が医師になったころでした。Cypher(シロリムス溶出ステント)やTaxus(パクリタキセル溶出ステント)が登場し、再狭窄は激減しました。内皮を過剰に増殖させないため、ステントに簡単に言うと抗がん剤や免疫抑制剤を塗ってあるものです。金属にながく薬をくっつけておくためポリマーという基材と薬剤を塗り付けてあるステントです。

確かに、再狭窄は減ったのですが、ポリマーや薬剤が血管内皮化を遅らせ、遅発性ステント血栓(ステントをおいてから数か月〜数年後)が問題になりました。ただの金属だけの時は1か月で覆われ、1か月以降のステント血栓症は稀だったのですが、半年たっても1年たっても心配があります。またポリマーとの反応でアレルギー反応がおこったり、炎症がおこったり、その部分が時間がたっても落ち着かない(治癒不全)ことがあることが病理検査で指摘されるようになりました。そのためこの頃はDAPTは12か月以上必須となり、長くDAPTがされることにより、出血の問題がよりおおきくなりました。

第二世代DES(Xience, Resoluteなど)

2008年頃〜から進歩したステントになりました。

金属がステンレスからコバルトクロムやプラチナクロムになり、より薄く丈夫に、薬剤(エベロリムス、ズタロリムス)がより安全に、ポリマーが生体適合性の高い素材になりました。Xienceはその進化版が今でもつかわれる良いステントです。内皮化が第一世代より早くなり(それでも普通の金属よりはゆっくり)、ステント血栓リスクが低下しました。このころからDAPT期間は6か月程度に短縮可能とされる研究が出始め、一方で長いステントを置いた人や心筋梗塞で使用した人は半年たっても血栓症を起こすことがあり、だいたい6か月以上で、個別に期間を判断するようになりました。

第3世代DES・吸収性ポリマーDES

2015年頃〜生体分解性ポリマー(ポリマーが分解され残らない)やポリマーフリー設計で、薬剤放出後は金属フレームだけが残るタイプが登場しました。その部分の炎症が減少し、内皮の被覆も良好となりました。そのためDAPTは1年もいらなくない?という議論が起こり、出血のリスクの高い患者で1〜3か月だけDAPTを行い、その後単剤に移行しても大丈夫だよ、むしろいいよという研究が多く発表されるようになりました。

ステントレスPCI

ステントが残るので、DAPTが必要なら、ステント使わなくてもいい人には残さないほうがいいのではという考えも出てきました。もともとPOBAの時代、つまり風船だけで広げても急性閉塞も再狭窄も起こさなかった人は、それを乗り切るとその後予後が良いことがわかっており、うまくやったPOBAは最強というのは臨床医の実感がありました。それでも最新の世代のDESで、急性冠閉塞はほぼ0、ステント再狭窄も1~3%程度に抑えられるようになって、あえてバルーンのみを選ぶことはあまりありませんでした。

しかし

- 風船(バルーン)+薬剤塗布(DCB: Drug-Coated Balloon)の出現

- ステント血栓症は0にはならない。DAPTの問題

- ステントの部分で再度動脈硬化が起こるし、起こるとたちが悪い(Neoatherosclerosis)

- ステントがあると将来の再治療が難しい

- 血管内の情報が詳細に得られるようになった:血管内デバイス(IVUSやOCT/OFDI)

- 解離をコントロールして病変部をより、安全にきれいに広げるバルーンの普及(カッティングバルーン、スコアリングバルーンなど)

などをふまえ、当初ステント内再狭窄のみで使用されていたDCBを、再狭窄以外で使用したり、血管内の情報からステントが不要な部分でバルーンのみで仕上げたりすることが時々行われるようになりました。 ただ、すべての症例に行えるわけではありませんし、DAPTの期間が0にはならず1~3か月程度必要です。

のこされた課題と現在地

- DAPT期間はステントの血栓リスク+全身の出血リスクのバランスで決まる

- ステントが進化するたびに必要なDAPT期間は短縮

- 現在の標準治療は薬剤溶出ステントの留置

- 急性冠症候群の場合や、複雑なPCIを行った場合などステント血栓症のリスクが高い場合は、より長いDAPTを行うことが考慮されるが、どれくらいの期間が良いかは結論が出ていないので患者ごとに最適化(Personalized DAPT)する必要がある。

- DAPT終了後はアスピリンを残すのかチエノピリジン系(クロピドグレル、プラスグレル)を残すのかどちらが良いかは不明

なお日本のガイドラインでは以下の通りです

■急性冠動脈症候群の患者さん

・冠動脈ステント留置後は、アスピリン(81~162mg/日)とプラスグレル(3.75mg/日)またはクロピドグレル(75mg/日)を3~12ヵ月間併用投与する(推奨クラスⅠ、エビデンスレベルA)

・冠動脈ステント留置後、出血リスクが低く、ステント血栓症を含む血栓イベントのリスクが高い患者に対して、DAPTの長期継続を考慮する(推奨クラスⅡa、エビデンスレベルB)

・DES留置後、出血リスクが高い患者に対して、DAPTは1~3ヵ月間に短期化する(推奨クラスⅠ、エビデンスレベルA)

■安定冠動脈疾患の患者さん

・冠動脈ステント留置後、アスピリンとクロピドグレルまたはプラスグレルのDAPTを1~3ヵ月間継続する(推奨クラスⅠ、エビデンスレベルA)

・虚血イベントリスクが高く、12ヵ月間のDAPT継続期間に出血イベントがない出血リスクの低い患者に対して、30ヵ月までのDAPT継続を考慮してよい(推奨クラスⅡb、エビデンスレベルB)

・出血リスクが高い患者に対して、DAPT継続期間の1~3ヵ月への短期化を考慮する(推奨クラスⅡa、エビデンスレベルB)

・DCB(drug coated balloon、薬剤コーティッドバルーン)のみでPCIを行った患者に対して、DAPTの1~3ヵ月間の継続を考慮する(推奨クラスⅡa、エビデンスレベルB)

※エビデンスレベル

クラスⅠ:手技・治療が有効・有用であるというエビデンスがある。または見解が広く一致している。

クラスⅡa:エビデンス・見解から、有効・有用である可能性が高い。

レベルA:複数の無作為臨床試験またはメタ解析で実証されたもの。

レベルB:単一の無作為臨床試験または大規模な無作為でない臨床試験で実証されたもの。

個人的には急性冠症候群のステント血栓症はやはり軽視してはいけないと考えています。また複雑な手技を行った場合や、過去のステント血栓症を起こした方も警戒すべきと思います。ステント血栓症は死ぬことがありますし、後遺症を残すこともありますので。あくまでDAPT期間はステントの血栓リスク+全身の出血リスクのバランスで決まり、患者ごとに最適化する必要があります。とはいえ、出血リスクが高い方は多いですので、3~6か月のDAPT期間とすることが多くなりました。

そんななか、DAPT終了後はアスピリンを残すのかチエノピリジン系(クロピドグレル、プラスグレル)を残すのかについて結論が得られそうなのが今回紹介する論文です。

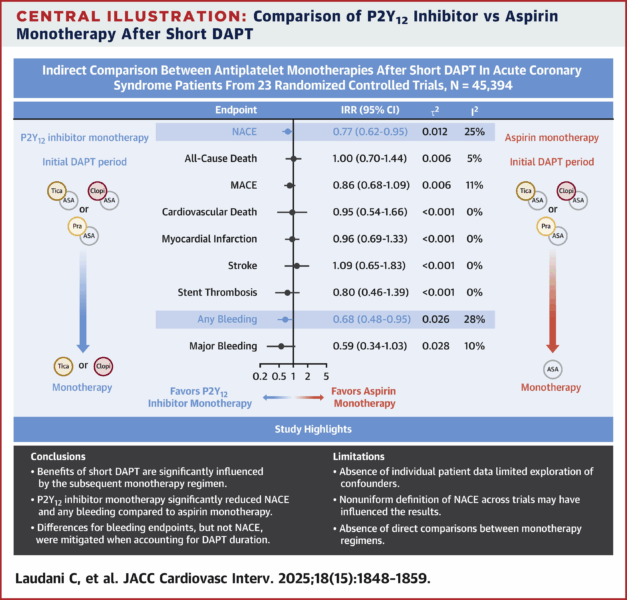

Comparison of P2Y12 Inhibitor vs Aspirin Monotherapy After Short DAPT

アスピリン単剤療法およびP2Y 12阻害薬単剤療法におけるDAPT期間の中央値は、それぞれ4.8(3.0~6.0)ヵ月および2.2(1.0~3.0)ヵ月であった。

P2Y 12阻害薬投与によって有害なイベントおよびあらゆる出血は減少した。

というものです。

つまりP2Y 12阻害薬(ほとんどがクロピドグレル)を残した方がよさそうという研究です。

この結果から早めにDAPTが終われる症例(3~6か月)では、その後はP2Y₁₂阻害薬で継続する戦略が標準になりそうです。

しかし日本人ではクロピドグレルの代謝に遺伝的な差が多いので、プラスグレル(エフィエント)が好まれることが多いですが、クロピドグレルではなく日本特有の少量プラスグレルでも同様の結果が期待できるのか。LP(a)が高い患者はアスピリンがいいのではないか。など日本での結論はまだでていないのかもしれません。